Stadthistorie

König Maximilian I. als Strippenzieher

Zwei Vertragsentwürfe lassen den Horber Vertrag in einem neuen Licht erscheinen. Auf der Webseite der Horber Ritterspiele gibt es einige Zeilen, die eine Einordnung nötig machen.

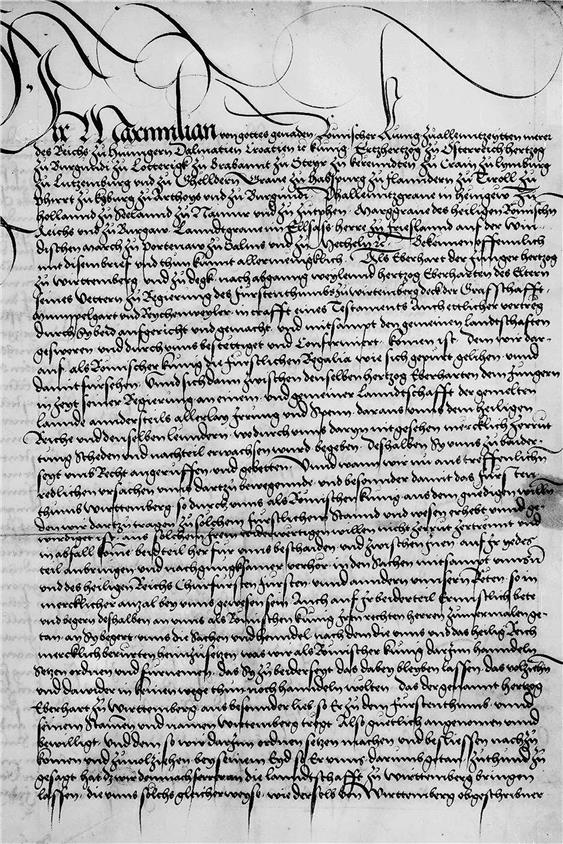

Im sechsseitigen Horber Vertrag vom 10. Juni 1498 verglich König Maximilian I. Herzog Eberhard II. von Württemberg mit dem Regiment. Bild: Hauptstaatsarchiv Stuttgart

Als Anbieter der Ritterspiele ist es für die Stadtverwaltung kein Zufall, dass das publikumswirksame mittelalterliche Spektakel zum 25. Mal in Horb stattfindet. Denn hier fand mit dem Horber Vertrag vom 10. Juni 1498 laut Webseite „ein geschichtlicher Anlass von historischer Bedeutung“ statt. Dieser Vertrag hätte aber bereits vier Tage zuvor in Rottenburg geschlossen werden sollen, weshalb es jedenfalls Zufall war, dass er erst in Horb zur Ausfertigung kam. Neben der kleinen Dopplung von „geschichtlich“ und „historisch“ beinhaltet der Text auf ritterspiele.info einige Sätze, die eine Einordnung nötig machen: So schlichtete der Horber Vertrag weder einen „lang schwelenden Erbfolgestreit“ noch stellte er den „Beginn einer Demokratisierung“ dar. Auch wurde der „dramatische Konflikt zwischen Fürstenrecht und ständischem Widerstandsrecht“ nicht in Horb abgeschlossen, sondern bereits in der freien Reichsstadt Reutlingen, als König Maximilian I. am 28. Mai 1498 den elfjährigen Ulrich mit dem Herzogtum Württemberg belehnte.

Maximilian I. (1465 – 1519) bald nach 1507, Kopie nach Bernhard Strigel. Bild: Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Dieses bestand aus dem Landhofmeister Wolfgang von Fürstenberg und zwölf Räten aus den Reihen des schwäbischen Adels, der Prälaten sowie der städtischen Eliten, die allesamt Maximilian sehr nahe standen.

Diesem Bündnis, bestehend aus Regiment und König, gelang die Absetzung eines Fürsten von Gottes Gnaden ohne großen Widerhall der Standesgenossen, nachdem Herzog Eberhard II. versucht hatte, sich aus der habsburgischen Umklammerung zu lösen. Sämtliche gegen den politisch wenig geschickt agierenden Herzog gerichteten Schritte waren in Abstimmung mit König Maximilian I. geschehen. Die Übertragung des Herzogtums Württemberg auf Eberhards minderjährigen Neffen Ulrich war mit dem Habsburger abgesprochen oder von diesem sogar initiiert.

In Horb fällt der königliche Schiedsspruch

Maximilian, der hinter den Kulissen die Fäden zog, bemühte sich nach außen hin, das Bild eines unabhängigen Vermittlers aufrechtzuerhalten. So verhandelte er noch anfangs Mai mit beiden Seiten in Ulm, obgleich eine Entscheidung zuungunsten Eberhards bereits gefallen war. Aus Sicht des Königs galt es nur noch, den zweiten württembergischen Herzog zu einem vermeintlich freiwilligen Regierungsverzicht zu bewegen. Dazu wollte er sich auf seinem Weg zum Freiburger Reichstag mit Eberhard in Rottenburg treffen.

Dort wurde um den Rücktritt des Herzogs und die entsprechenden Abfindungen intensiv gerungen, weil auf beiden Seiten noch Verhandlungsbedarf bestand. Am 9. Juni fixierte man im Hauptort der schwäbisch-österreichischen Grafschaft Hohenberg nur die Gegenleistungen schriftlich, die König Maximilian I. vom Regiment für sein Mitwirken an der Absetzung Eberhards erhalten sollte.

Der königliche Schiedsspruch bezüglich des Regierungsverzichts von Herzog Eberhard II. erfolgte einen Tag später auf gleichfalls habsburgischem Terrain in Horb, wohin der König auf seiner Reise zum Reichstag weitergezogen war. Nachdem Eberhard tags darauf wie im Horber Vertrag vereinbart seine Abdankung per Urkunde bestätigt hatte, reiste Maximilian über das Kloster Alpirsbach durch das Kinzigtal weiter nach Freiburg, wo er mit großem Gefolge am 18. Juni eintraf.

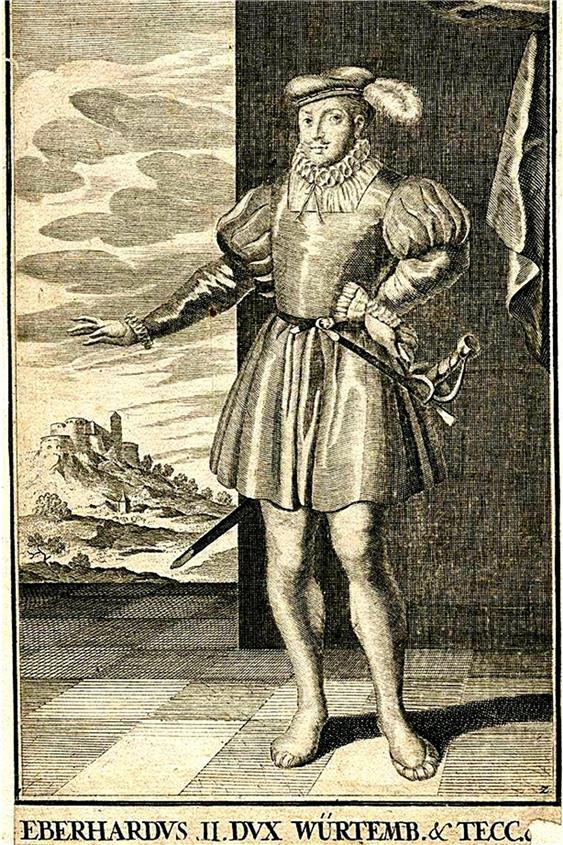

Der abgesetzte Herzog Eberhard II. wurde zur Unperson in der württembergischen Geschichte. Sein dunkles Bild als unberechenbarer, launenhafter Quertreiber hat nicht zuletzt die zeitgenössische Propaganda gezeichnet.

Maximilian I. als

gewieftes PR-Genie

Der König und spätere Kaiser Maximilian I. sorgte dagegen als spätmittelalterliches PR-Genie mit einem ausufernden Hang zur Selbstdarstellung sehr erfolgreich für seinen Nachruhm. Dementsprechend trugen die Ritterspiele in Horb ursprünglich auch dessen Namen.

Der Habsburger mit der markanten Adlernase regierte in einer Epoche des Umbruchs. Am Scheideweg zwischen Mittelalter und Neuzeit war Maximilian ein Herrscher mit vielen Widersprüchen und Gegensätzen, der auch für politische Intrigen und Machtpolitik stand. Als „letzter Ritter“, der das alte höfische Rittertum in Ehren hielt, blieb er einerseits mittelalterlichen Traditionen verhaftet und war andererseits als „Vater der Landsknechte“ in gleichem Maße gegenüber den Vorboten der Moderne aufgeschlossen.

Kupferstich mit der Darstellung von Herzog Eberhard II. von Württemberg (1447 – 1504). Bild: Landesarchiv BW

Die Vorgänge um die Absetzung von Herzog Eberhard II. kommentierte man 1514 während des Armen Konrad als Beleg dafür, dass die Interessen des Gemeinen Mannes bei Herrschaftsstreitigkeiten immer wieder übergangen würden. Die Überzeugung, dass Gott bei den Forderungen nach Freiheit und gemeindlicher Selbständigkeit auf der Seite des Gemeinen Mannes stünde, rief bei der Obrigkeit eine heftige Gegenreaktion hervor.

Maximilians Strafmandat vom Mai 1502 führte zu einer Kriminalisierung von Aufruhr und Empörung. Die vorgesehenen Strafen für die „verretter irs vatterlands, iher hern und oberhut“ waren drakonisch. Die Aufrührer sollte man vierteilen und vorher mit Pferden zur Richtstätte schleifen; ihre Güter sollten den Herrschaften verfallen und ihre Kinder des Landes verwiesen werden. Dem Gemeinen Mann, der für die Veränderung seiner prekären Verhältnisse kämpfen wollte, wurde damit die Selbsthilfe strikt untersagt.

Es ist jedenfalls einer der besseren Treppenwitze der Geschichte, dass ausgerechnet in Horb „die größten Ritterspiele in Baden-Württemberg“ stattfinden, zumal Sebastian Lotzer und Johannes Murer alias Karsthans am Abend des Mittelalters in der ehemals schwäbisch-österreichischen Neckarstadt das Licht der Welt erblickten. Darüber hinaus fand zu Zeiten Kaiser Maximilians der steckbrieflich gesuchte Bauernführer Joß Fritz nach der verratenen Lehener Bundschuhverschwörung Unterschlupf in Horb.

Die mit dem Namen Joß Fritz verbundene, herrschaftsübergreifende Bundschuhbewegung galt in den Augen der Zeitgenossen als bislang radikalste Form der Unruhe. Die Forderungen nach Freiheit und kommunaler Eigenständigkeit wurden als übereinstimmend mit der göttlichen Gerechtigkeit gedeutet, weshalb die Obrigkeiten auf die Unruhen so heftig reagierten. Der Arzt und revolutionäre Laienprediger Murer repräsentierte als Karsthans eine Überbrückungsfigur zwischen der Bundschuhbewegung und den Anfängen der Bauernerhebungen um des Evangeliums willen.

Der Kürschner und bibelkundige Laientheologe Lotzer verfasste mit den Zwölf Artikeln das zentrale Manifest des Bauernkriegs, das als erste Niederschrift die Menschenwürde mit Freiheitsrechten verband. Der relativ kurze Text trug 1525 zur Mobilisierung von Hunderttausenden bei, weshalb Sebastian Lotzer unter allen Autoren des süddeutschen Raums als der wohl einflussreichste gilt.